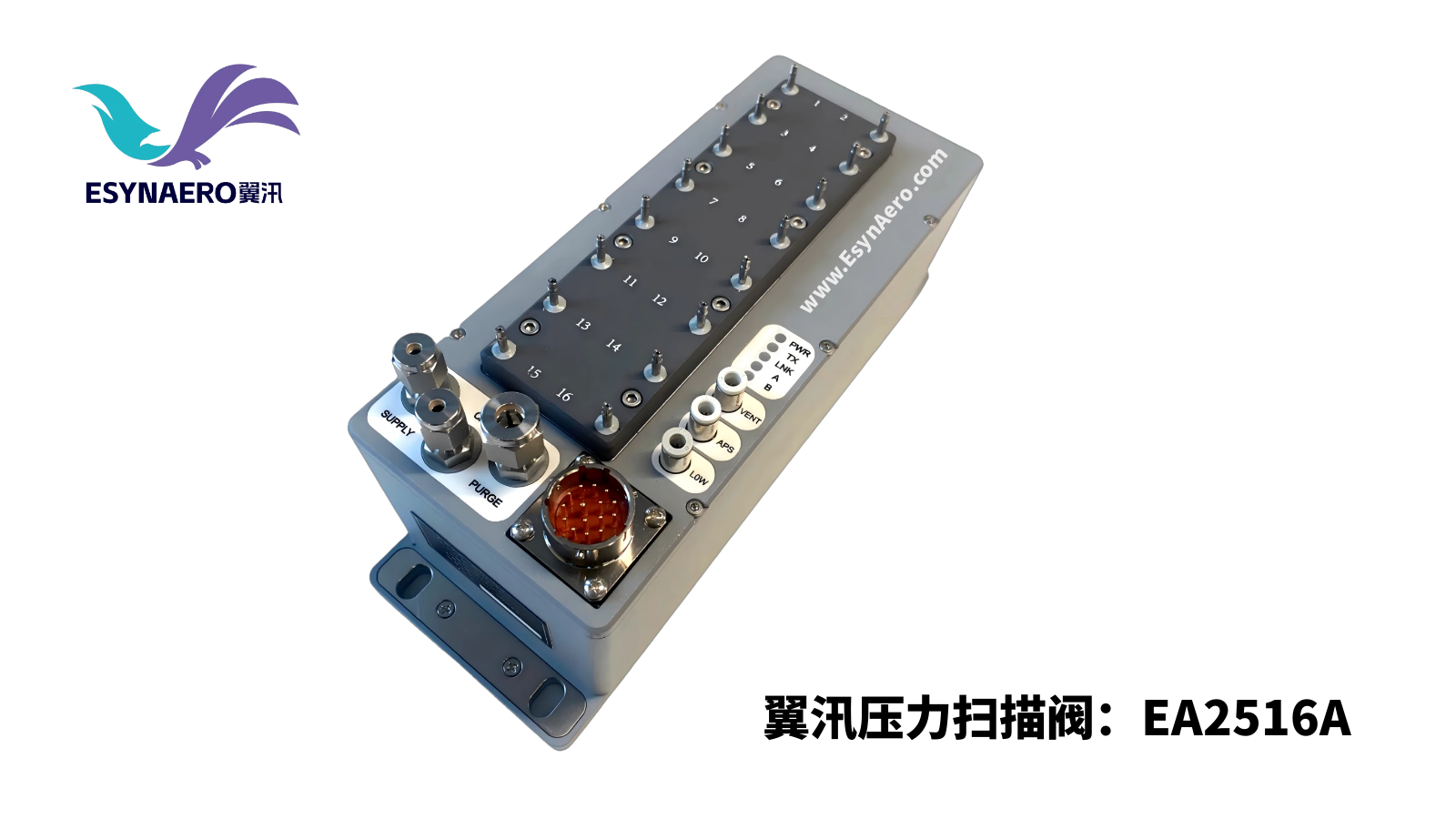

原标题:多通道压力扫描阀的制造难点与处理复杂性解析

原标题:多通道压力扫描阀的制造难点与处理复杂性解析

导读:

多通道压力扫描阀的研发和制造具有较高技术难度,其复杂性主要体现在以下几个方面:多通道设计需确保各通道间严格隔离以避免信号串扰,这对密封性和材料精度提出苛刻要求;高频压力采集时需...

多通道压力扫描阀的研发和制造具有较高技术难度,其复杂性主要体现在以下几个方面:多通道设计需确保各通道间严格隔离以避免信号串扰,这对密封性和材料精度提出苛刻要求;高频压力采集时需处理大量同步数据流,涉及高带宽信号调理电路和抗干扰设计;温度漂移补偿、通道一致性校准等环节需复杂的算法支持,且阀体结构集成度越高,机械应力与热管理挑战越大。工业场景中的振动、电磁兼容等问题进一步增加了可靠性验证的复杂度。这些因素共同导致其研发周期长、工艺门槛高,但该设备在风洞试验、航空发动机监测等领域的不可替代性,持续推动着技术迭代。

一、引言:从一次“翻车”的测试说起

上周,我和同事老张在实验室调试一台新到的多通道压力扫描阀,原本以为只是简单的接线、校准、采集数据,结果硬是折腾了一整天——信号漂移、通道串扰、软件报错……老张叼着烟,盯着屏幕上的乱码数据,幽幽地说了句:“这玩意儿,真没那么好做。”

确实,多通道压力扫描阀(Multi-channel Pressure Scanner)听起来像是个“高级版压力表”,但真正用起来,你会发现它涉及机械、电子、软件、流体力学等多个领域的交叉,稍有不慎就会踩坑,我们就来聊聊,为什么这东西不好做,以及在实际应用中,该怎么处理它的各种幺蛾子。

二、多通道压力扫描阀到底难在哪儿?

1. 机械结构:既要紧凑,又要稳定

想象一下,一个巴掌大的阀体里要塞进16个、32个甚至64个压力通道,每个通道都要保证独立、密封、抗干扰,这就像在一张A4纸上画100条平行线,还不能让它们交叉或重叠。

密封问题:每个通道的O型圈、螺纹接口、焊接点,但凡有一个漏气,整个数据就废了。

热膨胀影响:金属材料在温度变化时会轻微变形,导致通道间压力传递出现偏差。

振动干扰:如果用在风洞或发动机测试中,机械振动可能让内部膜片产生微变形,影响精度。

2. 电子信号:抗干扰是永恒难题

多通道压力扫描阀的核心功能是把压力信号转换成电信号(比如电压或电流),再传给数据采集系统,但现实是:

串扰(Crosstalk):相邻通道的信号可能互相干扰,尤其是高频采样时。

温漂(Thermal Drift):环境温度变化会导致零点漂移,早上校准的数据,下午可能就不准了。

供电噪声:如果电源滤波没做好,采集到的数据可能带着“嗡嗡”的杂波。

3. 软件与数据处理:你以为采集完就结束了?太天真!

很多用户以为,只要硬件没问题,软件就是“点个按钮等结果”,但实际上:

校准麻烦:每个通道的灵敏度可能略有不同,得逐个标定。

数据同步问题:如果多个通道采样速率不同,时间对齐就是个技术活。

软件兼容性:有的扫描阀只支持LabVIEW,有的只能用厂家定制软件,换系统就得重写代码。

三、实战经验:如何让多通道压力扫描阀“听话”?

1. 选型阶段:别贪便宜,先看需求

通道数量:16通道够用就别硬上32通道,每多一个通道,成本和故障率都可能翻倍。

量程和精度:测大气压(100 kPa)和测涡轮增压(1 MPa)完全是两码事,选错直接报废。

环境适应性:高温、高湿、强振动环境?普通型号可能撑不住,得选军工级或定制款。

2. 安装与调试:细节决定成败

密封检查:用肥皂水涂一遍接口,看看有没有气泡(老方法但管用)。

接地与屏蔽:信号线尽量用双绞屏蔽线,避免和电机、变频器走同一束线。

预热校准:开机先让扫描阀运行10分钟,等温度稳定了再校准,否则数据漂到姥姥家。

3. 数据处理:如何从“噪声”里挖出真实信号?

滤波算法:简单的移动平均可能不够,试试Butterworth低通滤波。

温度补偿:如果温漂严重,可以在软件里加个温度修正系数。

异常值剔除:某个通道突然飙到9999?可能是传感器挂了,自动屏蔽该通道数据。

四、为什么厂家不说“这玩意儿很难搞”?

你可能会问:“既然这么麻烦,为什么产品手册里不写清楚?”

答案很简单:商业考量。

技术文档往往简化问题,强调优点,弱化缺陷。

售后支持成本:如果明说“这设备容易出问题”,客户可能转头就买竞品。

用户期望管理:厂家更希望你觉得“操作简单”,等实际用了再慢慢教你“高级技巧”。

五、值不值得用?看应用场景!

多通道压力扫描阀确实不好做,但它的优势也很明显——高效率、高精度、节省空间。

适合的场景:风洞试验、发动机测试、工业过程监控,需要同时测几十个点的情况。

不适合的场景:如果你只是测一两个点的静态压力,用普通压力传感器就够了,别折腾自己。

这东西就像“瑞士军刀”——功能强大,但用不好容易割到手。关键不是它“好不好做”,而是你“会不会用”。

最后一个小建议:如果你第一次用多通道压力扫描阀,最好找个有经验的工程师带一带,少走弯路,毕竟,时间就是金钱,而调试设备的时间,往往比设备本身还贵。